广东水师提督李准 李准(1871~1936),字直绳,又字志莱,号恒斋、默斋,别号任庵、平叔。四川省邻水县柑子乡活水沟桅子塆人。

李准出生于官宦世家,其父李徵庸官至钦差督办四川矿务商务大臣。李准17岁时前往父亲在广东的任所河源县署就读,但三次进京应试均不第。

1895年,李准25岁,父为其捐官同知,旋得张之洞、李鸿章提拔,任广东钱局提调、厘金局总办。1903年,李准生擒西江匪首区新,逼降李北海,活捉海盗林瓜四,为两广总督岑春煊赏识,由文入武,任广东巡防营统领,兼巡各江水师、京汉铁路工程局总办,赏赐“果勇巴图鲁”名号。1905年四月,李准受光绪、慈禧太后召见,升任广东水师提督,六月,补授闽粤南澳镇总兵。

李准在广东水师提督任内,先后率舰巡视东沙群岛和西沙群岛。由于他多次在广东镇压革命党起义,深为革命党所恨,屡遭刺杀,先后两次受重伤。1911年,革命党发动黄花岗起义,李准率部镇压之,但旋即遭到两广总督张鸣岐猜忌,遂转而靠近革命党。辛亥革命爆发后,李准率部响应,迎接胡汉民前往广州就任都督。

1912年,李准应袁世凯邀请,前往北京出任高等军事顾问,封上将军;民国段祺瑞封直威将军。1916年,李准离开官场,其后隐居天津,以研习书法、撰写剧本度日。晚年成为书法名家,曾为《大公报》题写报名。1936年病逝于天津,享年66岁,始葬于天津市郊,1992年,其子女迁其墓于北京长城八达岭。。

李 准 巡 海 记

前序

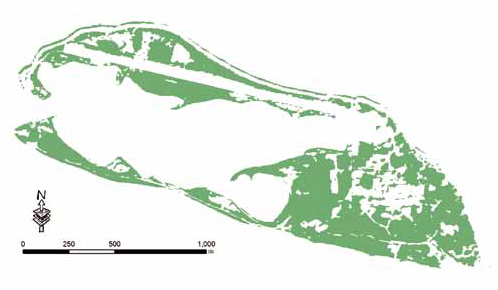

近因法占南海九小岛,引起国际纠纷⑴,据日前南京电讯,粤省电中央,认为九岛为我最南领土,前清时曾派广东水师提督李准至该岛调查,并鸣炮升旗云。李直绳先生亲来本社(国闻周报社),与记者谈此事。谓彼于清光绪三十三年四月间(西历一九○七年五月间),奉两广总督张人骏之命,巡阅南海,发现十四个岛,各为勒石命名悬旗纪念。缘是年春,李氏先巡海至东沙岛,见悬有日旗,经交涉收回,因思中国领海中恐尚有荒弃之地,乃更有南巡之举。有《巡海纪事》一册。此外并有测绘之图,在辛亥革命时遗失。惟海陆军部及军机处尚有存案可稽也。据李氏之《巡海纪事》,是年四月初四日(西历五月十五日)乘伏波、琛航两舰自琼州启椗。因避风,十一日(西历五月二十二日)始自榆林港放洋,翌午抵珊瑚岛,命名为伏波岛。继续巡行,共发现十四岛,各为勒石命名。二十三日回航。李氏自谓其地或即法国所占者。然以海程计之,大抵为西沙群岛。李氏笔记明言其地“西人名之曰怕拉洗尔埃伦”,自系Paraccl Is.之译音。笔记且有“林肯岛”之名,经李氏易为“丰润岛”,林肯岛固西沙群岛之一。李氏此记虽不能证法所占者即我领土,然西沙群岛固我之疆域无疑也。今当海疆多事,此记之价值乃显。大公报近曾刊露李氏笔记之一部分,兹并关于东沙岛者一并刊露之,洵珍贵史料也。

一、东沙岛

中国向不以领海为重,故于海面之岛屿,数千年来并无海图、任外人之侵占而不知也。粤之东有东沙岛焉,距香港一百二十海里,在澎湖南澳之间,向无居人。闽粤之渔户常有至其地者,航海之船,往往遭风漂没于此,渔人多有得其资财者,故粤谚有曰“要发财,往东沙”。光绪三十三年春,余乘伏波舰巡洋至其地,远望有旭日之旗高飘,不胜惊讶,以为此吾国之领海,何来日本之国旗,即下令定椗,乘舢板登岸。是有木牌竖于岸曰“西泽岛”,乃进而执西泽⑵,询以何时侵占此岛。西泽曰:已二年余矣。余曰:“此乃我国之领海,何得私占?西泽曰:此乃无主之岛,以其距台湾不远,以为属之台湾,不知为广东属地也。问其经营何种事业?曰:取岛上之鸟粪,以为燐质及肥料,并采取海带玳瑂等物。余巡阅一周,长约十余里,宽约三四里,有工厂三座,办公室一座,并有制淡水机器,轻便铁道十余里,海面有小汽船一艘。据云其共已费二十余万元。余一面派人监视,不许再行采取各物,存货亦不许运去,乃回省商之张安帅(按即两广总督张人骏,字安圃),与日人交涉,交还此岛。外部索海图为证,而航海所用海图为外人测绘,名此岛曰布那打士(按即Pratas),不足为证。遍查中国旧有舆图各书及粤省通志,皆无此岛名。王雪岑观察⑶,博览群书,谓余曰:乾隆间有高凉总兵陈伦炯著《海国闻见录》,有此岛之名,即据此图与日人交涉,乃交还此岛。日公使以西泽经营此岛费去在数十万,其工厂房屋机器铁道汽船索补偿其二十余万,我以彼盗取此岛之磷质肥料海带玳瑂等物为抵偿品而交还焉。其岛桑树甚多,其铁道枕木多以本岛之桑木为之。交还后由劝业道经营,仍留管事及工人在彼,采取各项出产品。每月余派广海舰送火食至岛,运各物回省。改革后,党人只知占地盘,谋权利,遂不以此岛为意。留岛之人绝粮而死,可哀也。我虽不杀岛人,岛人由我而死,余滋愧内疚于心矣。后由国民政府于此岛建无线电台,以报风讯,上海包工人亦以久无运粮食,接济工人食料,亦绝粮而死。涉讼经年,索抚恤其家属。今已设无线电,可通信息,不致再绝粮也。

二、西沙岛

东沙岛之案交涉既终,因思粤中海岛之类于东沙者必不少。左翼分统林君国祥⑷,老于航海者也,言于余曰:距琼州榆林港迤西约二百海里,有群岛焉,西人名之曰怕拉洗尔挨伦(按即Paracel Is.)距香港约四百海里,凡从新加坡东行来港者,必经此线。但该处暗礁极多,行船者多远避之。余极欲探其究竟,收入海图,作为中国之领土,因请于安帅,而探此绝岛。安帅极然余说。同寅中之好事者,亦欲同望一观焉。乃以航海探险之事属之林君国祥,乘伏波、琛航两舰。林君曰:“此二船太老,行驶迟缓,倘天色好,可保无虞,如遇大风,殊多危险。余以急欲一行,故亦所不计。因偕林君下船,考验船上之锅鑪机器,应修理者修理之。凡桅帆缆索,无不检查。其铁链之在舱底者,概行拉出船面,林君节节以锤敲之,其声有坏者,立以白粉条画之为记,概用极粗之铅线扎之,防其断也。备食米数百担,其他牛羊猪鸡等牲畜,罐头食器汽水称是。各色稻麦豆种子各若干。淡水舱满储淡水,炭舱满储烟煤。除船员外雇小工百名,木石缝工油漆匠若干,备木材桅杆国旗之属又若干。盖将觅此群岛为殖民地也。

余带卫队一排,以排长范连仲领之。吴君敬荣⑸为伏波管带,刘君义宽为琛航管带。余乘伏波,以林君为航海之主,悉听其指挥。王君仁棠随行参赞。同行者为李子川观察(哲濬),王叔武太守(文焘),丁少荪太守(乃澄),裴岱云太守(祖泽),汪道元大令(宗珠),邵水香二君(思源),李子仪大令,德人无线电工程师布郎士,礼和洋行二主布斯域士。

伏波管带吴敬荣

三十三年四月初二日启行,初三日抵琼州之海口,采买鱼菜,添盛淡水。道府来迎,应酬一日夜,初四日下午起椗,沿琼岛南行,初五日入崖州属之榆林港。清风徐来,余于甲板上观之,见此港山环水绕,形势极佳,而水深至二三十尺。入口不三里,下锚,四围皆山,不是水口,诚避风良港也。惜局面太小,不能多容军舰,有七八艘已不足以回旋。港内水波不兴,上下天光,一碧万顷,以为正可直驶西沙矣。国祥曰:天气不可恃。须看天文,有三五天之西南风,乃可放洋,且亦须于此添盛淡水。少顷,偕各员登岸,每人各持木棍一根,备倚之行,且可以御禽兽。此国祥之言也。余以为御兽可也,禽岂能为人害乎?国祥曰:“西沙岛多大鸟,不惧人,且与人斗,非此不足御之。

上岸后,沿平原而入山凹,一路遍地椰子树,结实累累,大可逾抱,高约百数十尺,其直如棕,叶长大似蕉,但分裂而不连属。其时天正炎热,行人苦渴,以枪向椰树击之,其实纷纷下坠,人拾一枚。其有为弹穿者,汁流出,即以口承之,味甘而滑,解渴圣品也。步行约六七里,有居人焉,披发赤足,无衣,以布围盖下身,其黑如漆,前后心及两肘两腿,毛茸茸然,两耳贯以铁环,大如饭碗之口。老少可辨,男女殊难认也。其所住室,以椰子树为之,高不及丈,宽约一二丈,横梁门柱,皆椰树也。上盖及壁,都以椰叶编作人字形之厚箔为之。有门无窗,屋内之地,亦铺以椰席,厚可数寸。无桌几床帐,饭食起居,咸于此焉。余以手镜为之照像,各嘻嘻笑不已。又与同人行至一处,有男女多人,于野外草地上跳舞。有老者壮者于旁,敲锣吹笛及击瓦器,跳舞者女子居多,间亦有男子与偕,皆青年也。其齿白,而口吐红色之沫。询之,乃含槟榔使之然也。此男女跳舞者,如两情相合,即携手相归而为夫妇矣。其语不可辨,国祥能懂一二,盖黎山之生黎也。旋亦觅得一能谙汉语之熟黎作舌人。据云:山中马鹿极多,以其大如马,可以代步,故以马鹿呼之。余极欲猎,苦无猎犬,熟黎曰:可以黎人代之。余即令此熟黎觅数人来带路,并驱马鹿。生黎手持一棍,举动如飞,其山中之木樁,坚如刀锥,履之过,如履平地。余率卫兵多人追随于后,乏极傍石而坐。稍事休息。正打火吸雪加烟,群鹿自林奔出,大若牛马,余持枪击之,殭其一,倒地而起者再,卫兵捉之,其角大如碗,长约三尺,余开三四叉。倒地时跌损一角,血淋淋出,一卫兵以口承而吮之。嗣以五六人用大木杠抬之回船,权之重四百斤。去皮分食其肉,茸则悬之船面,以风吹之,以为可以保存也,三两日后,生蛆腐烂,臭不可近,弃之大海中矣。

一日雨后,余正在船面高处坐而纳凉,忽见一黑色之物自海面向余船而来,昂首水面,嘴锐而长。余问曰:此何物也?国祥曰:此鳄鱼也,韩文公在潮作文驱之者,即此是也,语时鳄鱼已及船边,攀梯而上,余命梯口卫兵击之以枪,而卫兵反退后数武,不敢击。余速下夺枪击之,鳄血下坠,白腹朝天,距船已四五丈矣。即令水手放舢板往捞,水手以挠挑之,长约丈余,重不可起,恐其未死,不敢下手。再击二枪,反沉水底而不见踪迹矣。

连日风色不佳,夜间月光四周起晕,必主有风,不能放洋。国祥于此购买柴薪无数,船面堆如山积,备缺煤时之用也。第四日约集同人往三丫港观盐田,去此约二十里,以藤椅贯以竹作杆代步,雇黎人抬之。议定每人小洋二毛,黎人力极大,行甚速,惟不善抬,一路殊多危险,不一时而至其地矣。其盐田界两山中,绵亘十余里,皆盐田也。其水卤咸头极重,一日即可成盐两三日成者亦有之。然较之他处盐田则不可多见矣。其价极贱,每石不过二三百钱,故香港澳门一带之私盐,皆由此运往焉。沿途树林内多红绿色之鹦鹉,大小不等,白色者较大而少,又多小猴,飞行绝迹,擒之不易。回榆林港后,抬轿之黎人,每人给以银二毛,不肯受,以其求益也。增之至四毛,不受如故。询之,乃知其议价时以为每一乘轿两人共二毛,今多与二毛,故不受。其朴野如此,真上古之民哉。有黎人以大竹笼抬大蚺蛇一条来卖,给以银二元,令抬去,又抬薏米酒若干罈来,每罈给以银一元,其色黑而味甜。又有此间之回民,操北方语者,将石蟹飞蛇来卖。其石蟹鲜有完好者,磨醋可治疮药,飞蛇可以催生。人争购之。又有一种椰珠,如鱼目,闻系数百年之椰壳内实结成,岱云购得之。其回民相传为马伏波征交趾时遗留于此者,至今人不多,然仍操北方之音,与粤人异。国祥云:天色已好,可放洋矣。

四月十一日下午四钟启椗,出口,风平浪静。七钟,忽见前面似一山行,若隐若见,国祥曰:此处向无山,必鲸鱼也,当绕道避之。余以千里镜窥之,见一黑影,横亘于水面,不甚高,同人争欲一睹为快,无何渐渐沉下矣。船仍按经纬度直行,国祥敬荣经夜不睡,行于甲板上,监视舵工,其桅杆顶尚有一人持望远镜观察前面之岛,不敢一毫懈也。国祥曰:以船之速率及海程计之,此时应可见最近之岛,今不见,必有误。以天文测之,差一度几秒,危险万分,此为本船马力不足,为大流冲下之过,宜仔细,此处暗礁极多,稍不慎,则全船齑粉矣。

少顷,桅顶人报告,已见黑影,然在上游。国祥敬荣乃心定而直驶向该岛。十一点二十分下椗,锚链几为之尽。其处水清,日光之下,可见海底,多红白珊瑚,大如松柏之树。有一种白色带鱼,长约丈余,穿插围绕于珊瑚树内,旋转不已。饭后,余率诸人乘舢板登岸。国祥请余勿坐舢板,宜乘大号扒艇平底者,乃可登岸。余从之,果至最近岸之浅滩内,乘舢板者果不得入。此项扒艇,国祥于海口购七八只之多,余初以为无用,今乃知为得用也。

余仍持木棍,离扒艇,践石堆超越以过。此石跳彼石,相距有远有近,有高有低,扒艇不能前,非此不能登彼岸也。余正站圆形之大石上,欲再跳,而相距稍远,恐坠水中,迟回者再,而所立之石动矣。余以为力重为之也,而此石已起行而前,余惊惧欲仆者屡矣,石行较近彼石,乃跳过焉。余惊问:石何能行?国祥敬荣同曰:此石乃海内大蛤也。其壳已生绿苔,不知若干年矣,又见一鱼,其色黑而杂以红黄。国祥曰:此小鲸鱼也,亦长七八尺。潮水退不能出,困于此浅水滩耳。余以棍拨之,头上一孔,喷出之水,高可一丈。余急登岸。见沙地上红色蟹极多,与他蟹异,爪长而多,其行甚速。以棍击之,即逃入一螺壳中而不见。拾壳起,见其爪拳屈于壳内,了无痕迹。每蟹必有一壳,大不逾二寸。有一蟹之壳,先为人拾起,致无所归,即拳伏于沙上,如死者然。余以竹筐拾归者数百枚,分赠亲友,名之曰寄生蟹。工人持铲锄上岸,在各处掘地及泉,而求淡水。掘十余处,至二三丈,均不可得,其实非岛,乃一沙洲耳。西人亦谓之挨伦。

此岛长不过六七里,行不过数钟,即环游一周矣。岛上无大树,有一种似草非草似木非木之植物,高约丈余,大可合抱,枝叶横张。避此林中,真清凉世界也。其地上沙土作深黑色,数千百年之雀粪积成之也。岛中无猛兽虫蛇,而禽鸟极多,多作灰黑色。大者昂头高与人齐,长嘴,见人不惧。以棍击之,有飞有不飞,其大者恒与人斗,不自卫,将啄人目。遥见大群之鸟,约千余百只,集沙滩上。余击以鸟枪者三,均不见飞,以为未中。遣兵往视之,已击倒三十余鸟。卫兵逐之始群飞去。盖不知枪之利害,人为何物也。

其椰树及石上,多德人刻画之字,皆西历一千八百余年所书。德人布朗士以笔抄其文记之。其石亦非沙石,乃无数珊瑚虫结成者,因名之曰珊瑚石。又至一处,有石室一所,宽广八九尺,四围以珊瑚石砌成,上盖以极大蛤壳两片为之。余于此而休息焉。石上亦有刀刻之德文,盖千八五十年所书也。均有照片,改革后不知失于何处矣。余督工刻字珊瑚石上曰:“大清光绪三十三年广东水师提督李某巡阅至此。”勒石命名伏波岛。以余乘伏波先至其地,故以名之。又命木匠将制成木架。建木屋于岛,以椰席盖之为壁,铺地,皆椰席也。竖高五丈余之白色桅杆于屋侧,挂黄龙之国旗焉。此地从此即为中国之领土矣。

夜宿岛中,黄昏后听水中晳晳有声,国祥曰:此海中大龟将上岸下蛋也,从此不忧乏食矣。率众各将牛眼打灯,反光怀内,候于河上,月下见大龟鱼贯而上,为数不可胜计。群以灯照之,龟即缩颈不动,水手以木棍插入龟腹之下,力掀之,即仰卧沙上,约二十只。国祥曰:可矣,足吾辈数百人三日之粮矣。国祥又引水手,持竹箩,在树下拨开积沙,有龟蛋无数,其色浅红,而圆大如拳,壳软而不硬,拾两大箩筐。归后,汤以开水,撕开一口,吸而食之,其味厥美。国祥曰:雀蛋更多,但不能如龟蛋之可口。黎明率同人于树下拾各种雀蛋,大小不等,有如鸡鸭卵,有大如饭碗长六七寸者,均作淡绿色。其极大者,有黑点无数,剖之多腥,而此极大之卵,如鸵鸟之蛋,壳坚如石,了不可破,后携至省垣,在大新街嘱刻象牙之匠人,开天窗,镌山水人物形,作陈列品。其仰卧之大龟,长约一丈,宽亦六七尺,各水手工人,以刀斧从事去壳,宰割其肉,各分一脔,色红如牛肉,其裙边厚二寸,每龟得二三十斤,其全数重量盖四五百斤也。尚留八只,不许宰割,即以生者抬于舢板或扒艇上,运之上船,以起重架起之,始得上。八龟已将官舱前面隙地占满,致水手工人无休息食饭处,众即于龟腹上围坐而食,且于此斗牌焉。夜间余怜其仰卧,令人返仆之,夜深人静,群龟鸣如鸭,乒乓之声极厉,致同人不得睡,仍令水手反之仰卧,始无声焉。午后率同人回船,留牲畜之种山羊水牛雌雄各数头于岛。布朗士对之泣曰:可怜此牛羊将渴而死,以其无淡水也。

正午开行,约三十里,又至一处。两面皆岛,海底有沙,可以寄椗,非如伏波岛之尽珊瑚石,难于寄椗也。且岸边有沙,舢板扒艇,皆可登岸。又率同人偕上。其林木雀鸟,一切与前岛同。工人之掘井者,少顷来报曰:已得淡水,食之甚甘。掘地不过丈余耳。余尝之,果甚甘美,即以此名曰甘泉岛。勒石竖桅,挂旗为纪念焉。此岛约十余里,宽约六七里,余行两三小时,尚未能一周也。在沙滩上拾得一物,其状如金瓜,大如蜜橘,其色为青莲,其分瓣处,间以珍珠白点,似石非石,质轻而中空,上面有蒂,如罂粟壳之状,下空一孔,甚为美观,不知为何物也。敬荣曰:此动物而兼植物,有生者当寻与军门一看,其他尚有种种色色千奇百怪之物,为内地所未见者。有一石杯,盛之凉水,不漏而易干,盛热水,则发腥臭之味。手摩之直如石制,然其质软,物本圆者,可以为方,可以为椭圆形。其红包珊瑚遍地皆是。其红着大逾一寸,然质粗而少纹,白者更多。余曾拾得一大者,百数十枚结于一块,如一山形,以玻璃匣盛之,后于石瓜石杯,同陈列江南劝业会中。阅此岛毕,亦放牲畜于上。又过对岸之岛,较小于甘泉岛,纵横不过八里耳。其珊瑚比前更多,因名之曰珊瑚岛,亦勒石悬旗为纪念。

下午回船开行,约二十海里,又至一岛,定椗后,乘舢板上岸,海内带草极多,长不知若干丈,开小白花。舢板之浆橈,亦为之阻滞,不得进行。见一石,上有物圆如金瓜其蒂上开紫色之花,如蝴蝶状。余曰:此必昨日海岸拾得石瓜之生者,即泊船近之,余亲手抚其根,长约四五寸,似为石质而长于石上者,力拔之始下,而根断矣。有白浆自根下流出,其腥异常,如蟹爪之肉,其花甚硬,亦似石质,然鲜艳无比,究不知其为动物植物也。拾回数日,其花自凋落,壳之浆亦流尽,,而为空壳,并与前拾之瓜,并呈于安帅,送江南劝业会矣。上岸阅视一周,情形与各岛相同,名之曰琛航岛,勒石竖旗。回航是夜即下椗于此。

第三日黎明又开行,约十余海里,而至一岛。登岸后见有渔船一艘于此,取玳瑁大龟,蓄养于海边浅水处,以小树枝插水内围之,而不能去。余询其渔人何处人。据言为文昌陵水之人,年年均到此处趁天清气朗,乘好风,即来此取玳瑁,海参,海带以归。余询以尔船能盛淡水粮食若干,敢冒此险乎?渔人曰:我等四五人,食物有限,水亦不能多带,食则龟肉,龟蛋,雀蛋,雀肉,鱼,虾之属,饮则此岛多椰子树,不致渴死。余告以前方有甘泉之岛,如往彼处,不忧无淡水也。余视其船内,以石灰醃大乌参及刺参一舱,皆甚小者。余问以海边之大乌参,有大逾一丈几尺者,何不腌之?渔人曰:内地不消此大者,因引余视海边之浅水内有一大乌参,长丈余,色黑如死猪然。余以棍挑之,其肉如腐者,脱去一块,皮虽甚黑,而肉极白,但无血耳。不少动,以为其死也。一工人以十字锹锄之,又脱一大块,而此参乃稍行而前,真凉血动物也。岛上情形与各岛相同。游览既周,名之曰邻水岛。勒石竖旗,而往他岛,均皆命名勒石,有名曰霍丘岛者,以余妹倩裴岱云太守为霍丘人也;有名归安岛者,以丁少荪太守为归安人也;有名为乌程岛者,以沈季文大令为乌程人也;有名曰宁波岛者,以李子川观察为宁波人也;有名为新会岛者,以林瑞嘉分统国祥为新会人也;有名为华阳岛者,以王叔武为华阳人也;有名曰阳湖岛者,以刘子怡大令为阳湖人也;有名为休宁岛者,以吴荩臣游戎敬荣为休宁人也;有名为番禺岛者,以汪益元大令为番禺人也。尚有一岛距离较远,约六十余海里,其岛长二三十里,向名曰林肯,改名为丰润岛,以安帅主持大事也。

以天色骤变,不敢再为流连,恐煤完水尽,风起不得归也。四月二十三日鼓浪而行,历四十八小时而抵香港,次日即回省。盖出门已将一月矣。将经过情形一一为安帅述之。安帅惊喜欲狂,以为从此我之海图,又增入此西沙十四岛也。所拾得奇异各物,陈列于厅肆中。同寅中及士绅争来面询,余口讲指划,疲于奔命。所历各岛,皆令海军测绘生绘之成图,呈于海陆军部及军机处存案。此次之探险,以极旧行不过十海里之船,数百人之生命,付与林瑞嘉之手,实乃天幸,非尽人力可致也。

|